NBAの配信を観るなら「WOWOWオンデマンド」か

携帯キャリアが楽天なら絶対コレ!「楽天最強プラン」!

はじめに:NBAトレードの仕組み

NBAにおけるトレードは、選手同士のトレードだけではありません。

大きく分けると次の3つのトレードがあります。

・選手(複数人も可)

・ドラフト指名権

・現金

八村塁選手もワシントン・ウィザーズからロサンゼルス・レイカーズへとトレードを経て移籍しています。例としてその時のトレード内容を見てみましょう。

- レイカーズ獲得:八村塁

- ウィザーズ獲得:

①ケンドリック・ナン

②2023年2巡目指名権(シカゴ・ブルズ経由)

③2028年2巡目指名権交換権利

④2029年2巡目指名権

上記の通り、ウィザーズは②~④の2巡目指名権を獲得しています。ドラフトで2巡目に指名される選手は、1巡目の選手に比べて給与が低い傾向があります。チームの給与上限(サラリーキャップ)の範囲内で選手を追加したい場合には、給与の安い2巡目の指名権をトレードすることが有益となることがあります。

選手がトレードされると、その選手の契約は新しいチームに引き継がれます。そのため、トレードが発生しても契約年数は基本的に変更されません。

例えば、選手が3年契約の2年目でトレードされた場合、新しいチームに移籍した後も契約は残り1年となります。

トレード後に新しい契約を結ぶことは可能ですが、それはチームと選手が合意に達した場合に限られます。

このように、一般的なトレードの目的は、チームのパフォーマンスを改善することです。

チームが現在必要としている特定のスキルを持つプレイヤーを獲得するため、またはチームが将来の成功を見越して若手選手やドラフトピックを獲得するために行われます。

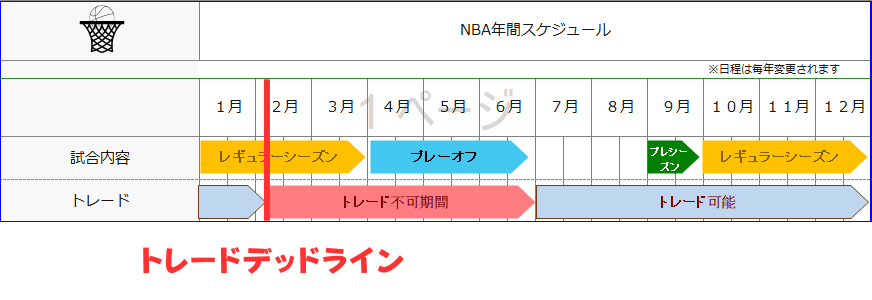

しかし、年中トレードが出来る訳ではなく、

トレードする期間は次のように決まっています。

トレードデッドラインとウェイバーシステム(契約打ち切り)

シーズン中にチームが選手を他のチームと交換(トレード)できる最後の日を指します。この日を過ぎると、シーズン終了まで新たなトレードは許可されません。

デッドラインは通常、シーズンの約2/3が終わった時点に設定されています。年によって日程が微調整されることがあります。

トレードデッドラインの前には、各チームがプレーオフに向けて戦力を調整したり、長期的な戦略に基づいて選手を移籍させるために活発な選手の売買が行われます。

一部のチームは、優勝を目指すために即戦力となる選手を獲得しようとします。

一方、他のチームは将来の展望に焦点を当て、若手選手やドラフトピック(新人選手選択権)を得るためにベテラン選手をトレードすることもあります。

デッドライン後の、選手の移動は主にウェイバーシステム(選手放出システム)を通じて行われます。

これは、チームが選手との契約を解除し、他のチームがその選手を引き取ることができるシステムです。ただし、これはトレードとは異なり、特定の選手を対象とした交換は行えません。

ウェイバーシステム(選手放出システム)

NBAのウェイバーシステムは、あるチームが選手との契約を打ち切る(ウェイブする)ことにより、他のチームがその選手を引き取ることができるシステムです。

契約を打ち切られた選手はウェイバーワイヤー(選手放出リスト)に載せられ、他の全てのチームがその選手に対して獲得申し込みを出すことができます。

- チームが選手の契約を打ち切ると、その選手はウェイバーワイヤー(選手放出リスト)に載せられます。この時点から48時間以内に他のチームが選手に対して引き取りの要望を出すことができます。

- 選手の獲得申し込みを出したチームが複数存在する場合、契約を打ち切られた選手を獲得する権利は最も勝率の低いチームに与えられます。ただし、これはシーズンの途中である場合で、シーズン終了後は前のシーズンの成績に基づきます。

- 選手を獲得申し込みしたチームは、契約を打ち切られた選手と元々結ばれていた契約内容を引き継ぎます。しかし、契約にはいくつかの例外(給与や期間の制限等)があります。

- ウェイバーワイヤー(選手放出リスト)に載せられた上で、どこのチームからのオファーがなく、48時間が経過した選手はフリーエージェントとなります。フリーエージェントはどのチームとでも新たな契約を結ぶことが可能です。

NBAの配信を観るなら「WOWOWオンデマンド」か

携帯キャリアが楽天なら絶対コレ!「楽天最強プラン」!

サラリーキャップについて

NBAには「サラリーキャップ」という制度があり、これは各チームが選手に支払うことのできる年間総給与を制限するものです。豊富な財政力を持つチームが高給の選手を集めて他チームとの戦力差が付くのを防ぐためです。

サラリーキャップの額は毎年、NBAの収益に基づいて計算されます。リーグ全体の収益が増えればサラリーキャップも増えますが、収益が減少すればキャップも下がります。

以下おおまかなサラリーキャップです。

2017-18シーズン: 約99億円 2018-19シーズン: 約102億円 2019-20シーズン: 約109億円 2020-21シーズン: 約109億円(COVID-19パンデミックの影響により、前年度と同じ額とされました)

ラグジュアリータックス(贅沢税)について

ラグジュアリータックス(Luxury tax)はチームの給与支出が一定のレベルを超えた場合に発生します。

先ほど紹介した「サラリーキャップ」制度で起きる、一定の例外(例えば、自チームのフリーエージェントを再契約する”Bird rights“など)が存在し、これらを利用してサラリーキャップを超えて選手に給与を支払うことが可能です。

ここでラグジュアリータックスが登場します。サラリーキャップを一定額超えたチームは、その超過分に対して追加の税金(ラグジュアリータックス)を支払わなければなりません。この税金の額は超過額により異なり、超過額が大きいほど税率も高くなるという進行的な制度になっています。

この税金はリーグ全体に影響を与えます。収集されたラグジュアリータックスはリーグによって再配分され、給与キャップを超えなかったチームに一部が配られたり、リーグの他の費用に使われたりします。

ラグジュアリータックスの存在により、チームは自身の給与総額を慎重に管理する必要があり、その結果、競争のバランスが維持されます。この制度により、裕福なチームが無制限の資金で選手を集め、リーグを支配することが防がれています。

トレードのプロセス:トレードが成立するまでのステップ

1. トレードの検討

最初のステップは、チームが自身の戦略を見直し、何が必要で何が不要かを決定することです。これはプレイヤーのパフォーマンス、チームのニーズ、財政状況、将来の展望など多くの要素を考慮に入れることを含みます。

2. 取引相手の探索

次に、チームは取引のパートナーを探します。各チームは専門のスカウティング部門を持っていて、自チームのニーズに合った選手を見つけるために定期的に試合を観察し、トレードする選手のパフォーマンスを詳細に分析します。

3. トレードの交渉

次のステップは、実際のトレードの詳細について交渉することです。これはプレイヤー、ドラフトピック、および他の資産(例えばキャッシュコンシデレーション)に関する具体的な交換についての協議を含みます。

GM(ジェネラルマネージャー)や他のフロントオフィスのスタッフは、リーグ全体でコミュニケーションを取り合います。これは公式の会議や電話、メールなどを通じて行われ、お互いのニーズや取引可能な選手について話し合います。

4. リーグへの提出

トレードが合意に達したら、それはNBAのフロントオフィスへ提出されます。リーグはそのトレードが全てのルールと規制(特にサラリーキャップとラグジュアリータックスに関する規則)に準拠していることを確認します。

5. トレードの承認

最後に、リーグがトレードを承認すれば、そのトレードは正式に成立します。プレイヤーは新しいチームへ移り、それぞれのチームは新しい選手や資産を手に入れます。

これがNBAのトレードが成立するまでの基本的なプロセスです。各ステップは非常に戦略的で、しばしば複雑な決定を必要とします。そして、その全てが最終的にチームがどのようにパフォーマンスを発揮するか、そしてファンがそのチームをどのように見るかに大きな影響を与えます。

トレードに関する用語集(ルール)

- プレイヤーオプション (Player Option): プレイヤーが自身の契約をもう1年間延長するか否かを選択できる権利を指します。この選択権はプレイヤーだけが持っていて、プレイヤーオプションのある契約年にその選択を行います。

これは選手の契約に含まれている場合にのみ存在します。契約交渉の過程で選手とチームの間で合意がなされるものです。

例えば、選手Aが4年間の契約を結んだとしましょう。でも最後の1年目(4年目)はプレイヤーオプションです。つまり、選手Aは3年目が終わった時点で、「もう1年、このチームでプレーするか?それとも別のチームに行くか?」を自分で決めることができます。 - チームオプション (Team Option): 前述のプレイヤーではなくチームに決定権があるタイプ。チームが次のシーズンに契約を継続するか否かを選択できるオプション。この選択権はチームだけが持っています。

- トレードエクセプション (Trade Exception): トレードにより生じるサラリーキャップ上のバランスを調整するための特例。トレードで得たプレイヤーの給料が出て行ったプレイヤーの給料より高い場合、その差額を使って将来的に別のトレードを行うことができます。この例外は1年間有効です。

- プロテクト (Protected): ドラフト指名権はトレードすることができます。そのトレードにおいて、ある順位での指名権が「プロテクト(保護)」されている場合、そのドラフト指名権は原則としてトレードできません。

例えば「トップ10プロテクト」の場合、ドラフトで選手を指名する順番の抽選が行われ、その指名権がトップ10以内になると、指名権はトレードされません。 - エクスパイリングコントラクト (Expiring Contract): そのシーズン終了後に終了する契約のこと。たとえば、選手Aが4年間の契約を結んだ場合、その4年目は「エクスパイリングコントラクト」の年となります。つまり、そのシーズンが終了すると選手Aの契約も終了し、選手Aはフリーエージェント(自由契約選手)になることが可能です。

- サイン・アンド・トレード (Sign-and-Trade): 自由契約選手がまず現在のチームと新しい契約を結び、直ちに他のチームへトレードされる手法。これにより、移籍先のチームは元々はサラリーキャップの制約で獲得できなかった選手を獲得することができます。

- ノートレードクローズ (No-Trade Clause): 契約の一部としてプレイヤーがトレードを拒否する権利を持つ条項。この権利は一部の選手、特にベテラン選手やスーパースター選手にのみ与えられます。

- クオリファイングオファー (Qualifying Offer): チームが制限付き自由契約選手に提示できる一年契約のオファー。このオファーを提示することで、チームは選手のマッチングライト(他のチームからのオファーを上回る権利)を保持します。

- マッチングライト (Matching Right): 制限付き自由契約選手の元のチームが他のチームからの契約オファーを上回ることができる権利。

- バードライト (Bird Rights): 元々はレジェンド、ラリー・バードに由来するこのルールは、チームが自分たちの自由契約選手を再契約する際にサラリーキャップを超えることができる権利を指します。

- エアリーバードライト (Early Bird Rights): 「バードライト」の一部であり、選手が2シーズン連続して同じチームでプレイした場合、そのチームはサラリーキャップを超えてその選手と再契約することができます。

- ノンバードライト (Non-Bird Rights): 選手が1シーズンだけ同じチームでプレイした場合、そのチームはサラリーキャップを少し超えてその選手と再契約することができます。

- ルーキースケールコントラクト (Rookie Scale Contract): 初めてのNBA契約となるドラフト上位選手が受け取る契約の金額。この金額は選手がドラフトで選ばれた順位によって決まります。

- バイアウト (Buyout): チームがプレイヤーの契約を解除すること。通常はチームがプレイヤーに契約金額の一部を支払い、その後プレイヤーは自由契約選手となります。

- ベース・イヤー・コンペンセーション (Base Year Compensation): プレイヤーがバードライトを使用して新しい契約を結んだ年を指す。このルールは主にサラリーキャップとトレードのバランスを維持するために存在します。

- ベテラン最低契約 (Veteran’s Minimum Contract): チームがベテラン選手をサラリーキャップを超えて獲得することができる最低限の契約。

NBAの配信を観るなら「WOWOWオンデマンド」か

携帯キャリアが楽天なら絶対コレ!「楽天最強プラン」!

コメント